イギリスで誕生したアニマルウェルフェア

アニマルウェルフェアの概念が生まれたのは、18世紀のイギリスと言われています。

動物虐待防止法が制定されたのは19世紀初頭。1960年代には、畜産業における動物への虐待についての議論が活発化し、イギリス政府は「家畜に、立つ、寝る、向きを変える、身繕いする、手足を伸ばす自由を」という家畜の「5つの自由」を打ち出しました。

これはその後アニマルウェルフェアの基本原則となり、この理念はヨーロッパで急速に浸透していったのです。これは、キリスト教の倫理観の下、動物愛護精神が根底にあったことが大きいとされています。

EUにおける鶏卵の飼育方法

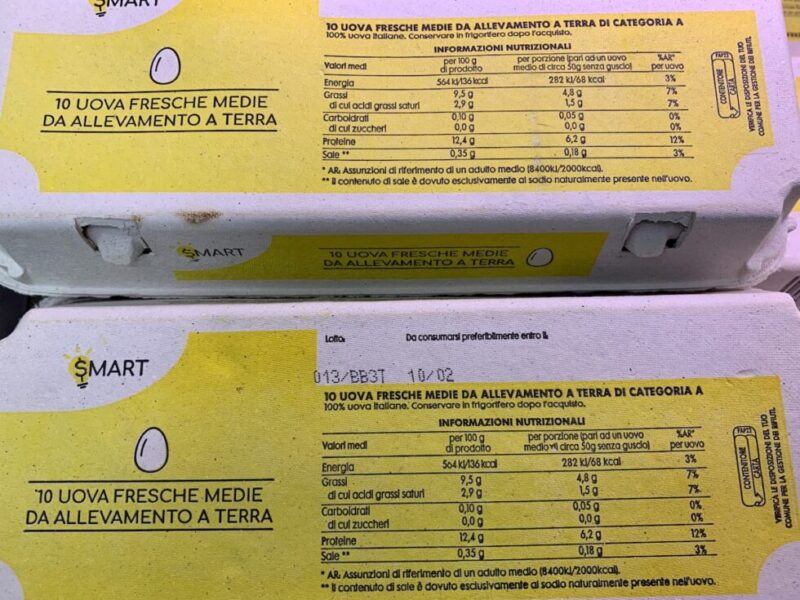

現在EUでは、鶏卵は次のような飼育方法の表記が義務付けられています。

0(オーガニック):有機農業と有機飼料で育てられた鶏の卵。日中は放し飼いで、1羽あたり4㎡以上のスペースが確保されている。アニマルウェルフェアの実現度が最も高い。

1(放し飼い):日中、屋外で放し飼いにされて育てられた鶏の卵。オーガニックの鶏卵と同じく、1羽あたり4m2以上のスペースが利用可能。

2(平飼い):おがくずが敷かれた室内で育てられた鶏の卵。 1100cm2で1羽の鶏が飼育されている。

3(ケージ飼い):750cm2で1羽を飼育するというエンリッチドケージを採用。止まり木の設置なども義務付けられている。

スーパーなどで売られている卵には一つ一つに、このいずれかの番号と生産国、地域などが印字されています。

EUでは、非常に狭く身動きのとれないバタリーケージは2012年に廃止されました。ちなみに日本では現在でも9割ほどの鶏卵はこのバタリーケージで飼育されています。

オーストリアやルクセンブルクでは、ケージ自体の使用を禁止。また、ドイツでは2020年にケージで飼育された産卵鶏は6%未満になっており、2025年までに廃止される予定です。

EUにおける豚の飼育方法

豚の飼育においては、妊娠期以外の「妊娠ストール」の使用が2013年より禁止されています。妊娠ストールとは、一頭ずつ入れられる檻のこと。立つか座るかスペースしかなく、方向転換ができないほど小さい檻で、EUでは2013年から使用が禁止されました。

イギリスやスウェーデン、ノルウェーでは、妊娠期であってもストールを使用しておらず、他のEUの国々でも全ての時期を通してのストール廃止を求める声があがっています。

大手スーパーマーケットの卵売り場へ

実際にお店の卵売り場を見てみましょう。

訪れたのはイタリアの大手スーパーマーケット、Esselunga(エッセルンガ)。BIO専門や高級セレクトショップというわけではなく、市民が日常使いするスーパーマーケットです。

こちらが卵売り場。

ケージ飼い表記の卵はひとつも売られていませんでした。

オーガニックの種類も多く取り揃えています。オーガニックの卵の価格は、一番安い平飼いの卵と比べて2倍程度に抑えられているので、比較的手に取りやすいのも特徴です。

アグリツーリズムという新しい学び方

ミラノ中心地から車を20分ほど走らせると広がる、牧草地や田んぼのどかな風景。

「カッシーナ」と呼ばれる農家では、消費者がそこで飼育されている家畜と触れ合いながら肉類や乳製品を購入でき、レストランが併設されているところも。また、暮らすように滞在できる農家もあります。

このような新しい観光のかたち、アグリツーリズムが今、都市部に住む人たちからの注目を集めています。

口に入れるものが、どんな場所で誰によりどのように飼育され作られているのか。それが可視化されている安心感は、他のどんな価値にも代えがたいもの。新鮮さとおいしさも折り紙付きです。

スーパーマーケットで売られている卵やお肉だけでなく、アグリツーリズムの人気の高まりからも、市民のアニマルウェルフェアへの関心の高さが伺えます。

アニマルウェルフェアのこれから。Farm to Tableの実現に向けて

欧州委員会は2020年に発表した「農場から食卓へ戦略」で、ラベル表示の統一化について検討を開始。2023年までにアニマルウェルフェアに関する規制を改正して、消費者に向けた基準をより明確にしていく方針です。

ケージ飼育に関する規制は、採卵鶏の他に肉用鶏、雌豚、子牛も対象に。

市民の間でアニマルウェルフェアへの意識が高まり、署名活動などが活発化した結果、2027年までに段階的にケージ飼いを禁止していくことが決定しています。

また欧州委員会の検討チーム内では、家畜の移送・食肉処理までを含めた生産全般の情報がQRコードなどにより得られる仕組みを、生鮮食品や加工品などを対象に義務化する動きもあります。

動物にとっても消費者にとっても意義のあるこういった潮流を生んだのは、紛れもなくEU市民の声と力。

市民は今後も購買行動や署名活動などを通じて、政府に訴え動かし評価する、必要不可欠な役割を担い続けていくことでしょう。