INTERVIEW– category –

-

モノが少ないからこそ見える豊かさ―DAR AMALカモチリナさんとモロッコ女性たちが織る物語

-

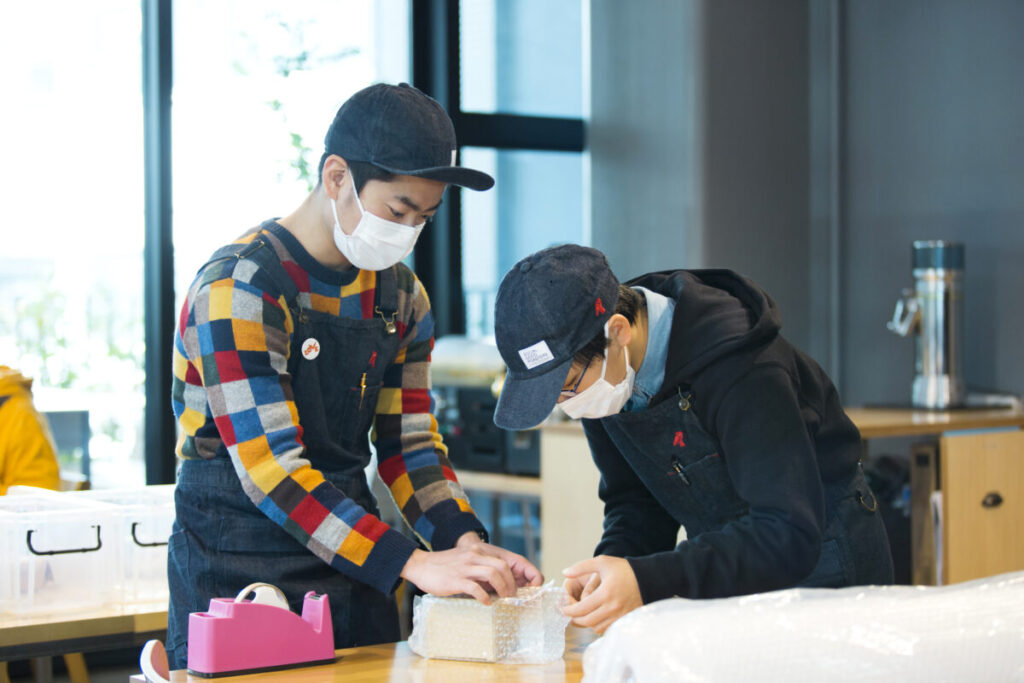

繋がりが生む豊かさ。ウガンダ発バッグブランド・RICCI EVERYDAY仲本千津さんが大切にする心の余白

-

「映像体験が分断をなくす」映像作家の久保田徹さんが語るドキュメンタリーの力

-

「今の世界を納得して生きたい」グランプリ受賞、内田英恵さんのドキュメンタリーはなぜ多くの共感を呼ぶのか

-

「相手の目線に立つことが強い社会への第一歩」福祉団体ビーンズが目指すもの

-

「Less is moreに生きる」 久保まゆみさんが考える豊かさ

-

夜パンB&Bカフェが新オープン。枝元なほみさんが目指す「繋がる社会」とは

1