FEATURE– category –

-

豊かな海と食文化を守りたい。厄介者の魚のウロコが華やかなファッションになるまで

-

【KANPAI for GOODレポート】教育現場の最前線。教育が社会課題解決にもたらすものとは?

-

ヤングカンヌ日本代表が世界大会への意気込み。「クリエイティブの力で、本質的な社会課題解決を」

-

Yahoo!ニュース ドキュメンタリー今月観たい1本『“ゴミ”から作る革靴 靴職人が追い求める「美しい生活」』

-

Yahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『苦しみを言葉に変えて 不登校生動画選手権へ 親子の挑戦』

-

【サステナブルコスメアワード受賞】水原希子さん本人が語る、kiiksに込めたエシカルマインドとは?

-

Yahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『母の心配』

-

「挑戦することに価値がある」Yahoo!ニュース・ベスト エキスパート 2025受賞の監督が社会に伝えたいメッセージ

-

Yahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『納豆の夜明け〜川俣町の納豆製造継承物語〜』

-

Yahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『境界のフィルムメイカーたち』

-

Yahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『理想の世界』

-

Yahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『再起、能登の料理人』

-

今最も注目したいサステナブルなレストランは?FOOD MADE GOOD Japan Awards 2024受賞レストランが発表

-

Yahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『青の形』

-

Yahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『「おすそわけ食堂まど」〜持続可能なまちづくりへ 22歳の挑戦〜』

-

9月21日は国際平和デー。鎌倉でインターセクショナリティがテーマのイベント開催

-

【KANPAI for GOODレポート】海で活動するゲストに聞く。海とのサステナブルな付き合い方

-

Yahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『あの夏、僕はもう一度生まれた。』

-

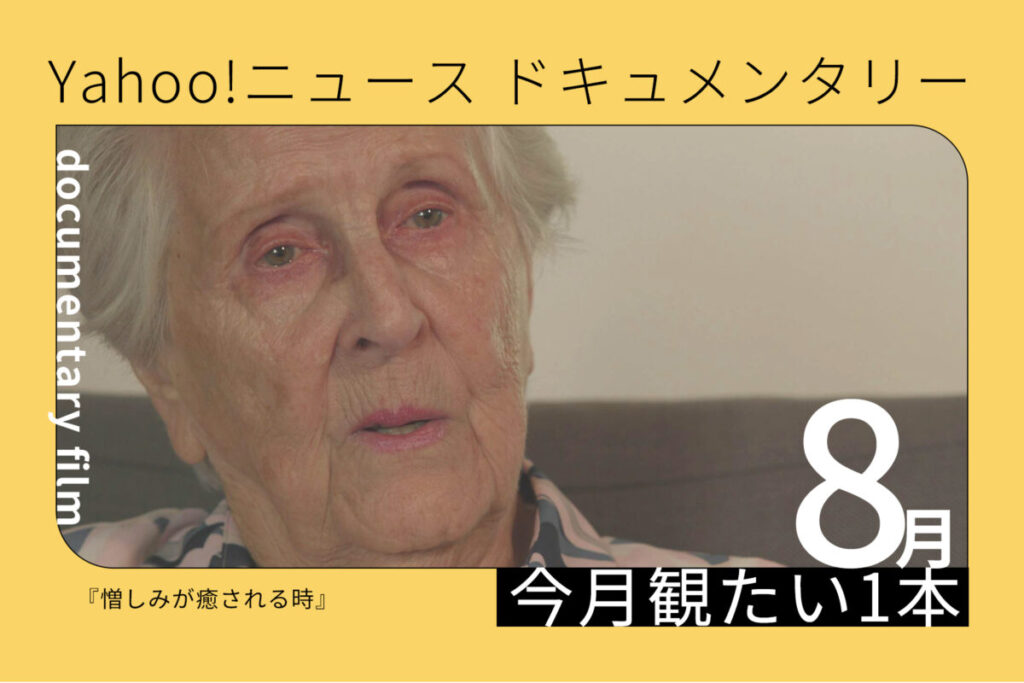

Yahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『憎しみが癒される時』

-

Yahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『AT ANY COAST』