WORLD– category –

-

パパも子育てに悩んでいる。父親交流会を通じて孤独をやわらげる、NY在住男性の取り組み

-

ドライガーデンが新たなブームに。温暖化が進む現代に生まれた、新たな庭園風景とは

-

サステナジーンズE.L.V. DENIMが英国ランウェイに登場。アップサイクルでラグジュアリーブランドと肩を並べる

-

他とちょっと違うロンドンの古着屋。支援の輪に対する利用者の反応は?

-

スウェーデン発、25カ国のメンバーが集うオーケストラから学びたい「多文化共生」

-

米ディズニー、サステナブルな宿泊施設をオープン。リサイクル原料の使用や消費電力削減に取り組む

-

いよいよ開幕!パリオリンピック・パラリンピックのサステナブルな取り組みを一挙ご紹介

-

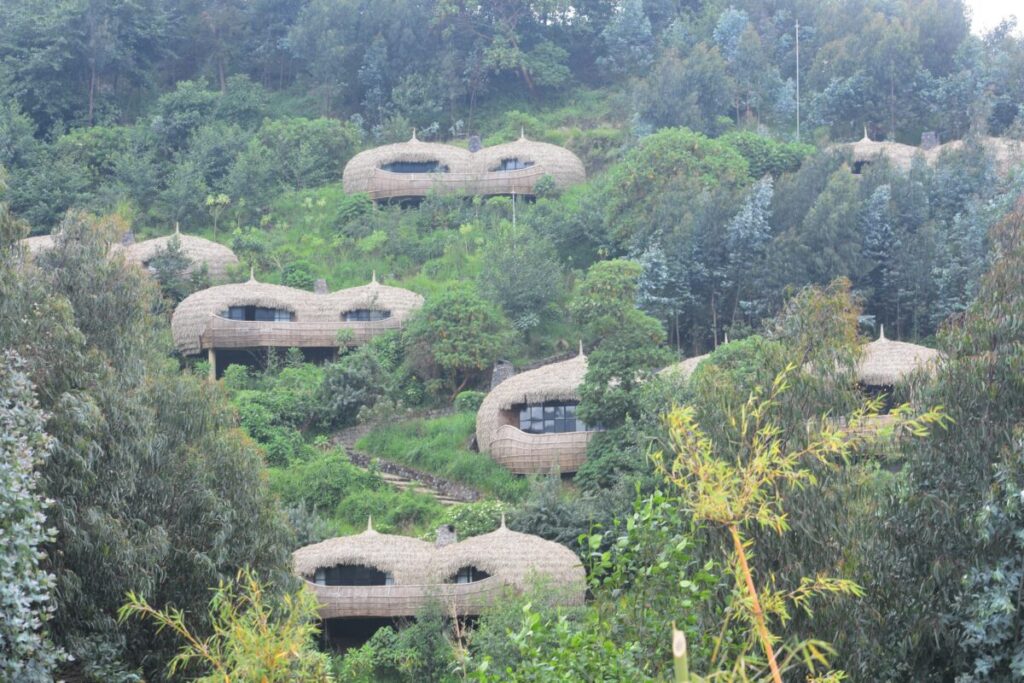

エコでありながらフォトジェニック。世界の絶景エコホテル8選!

-

未来に残したい世界の絶景「ペリト・モレノ氷河/南米パタゴニア地方」

-

イタリア、トスカーナで体験。暮らすように滞在するアグリツーリズム【現地レポート】

-

未来に残したい世界の絶景「オーロラ/イエローナイフ」

-

古いものを、カッコよく。ミラノのエコ蚤の市「EAST MARKET」に潜入!【現地レポート】

-

未来に残したい世界の絶景「バオバブの木/マダガスカル」

-

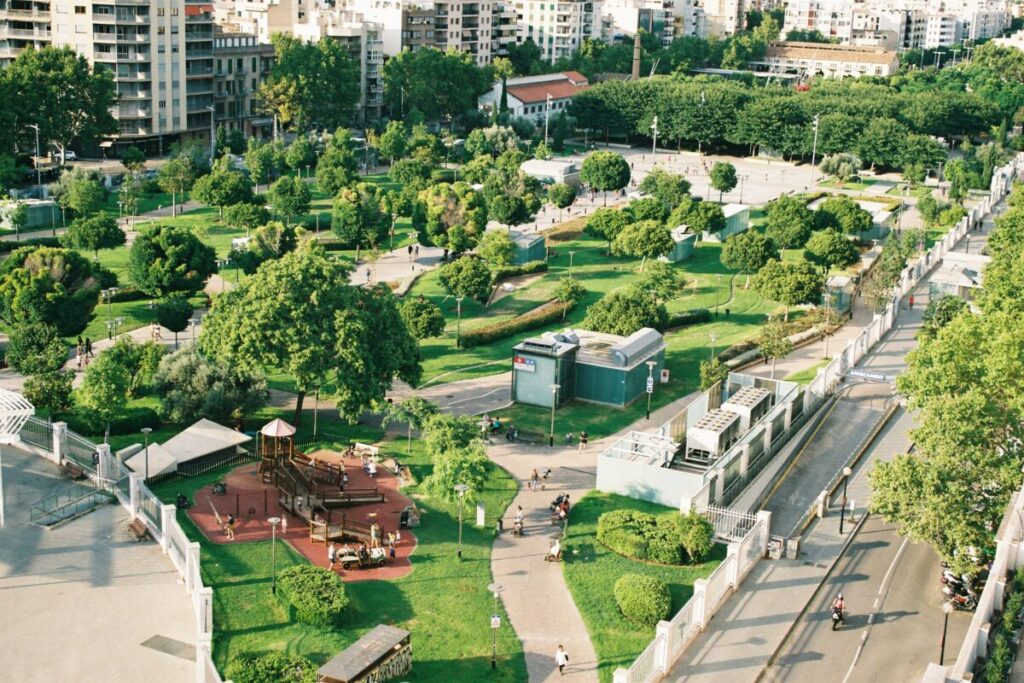

人のための社会づくり。日本と世界の都市のソーシャルデザイン事例

-

ミラノのハーブ店が地域を巻き込み完全プラフリーにするまで【現地取材】

-

ファッションに改革を。SETCHUが実現するサステナブルな未来【現地取材】

-

アイデア満載!海外の食品ロス対策が面白い

-

自転車が主役。世界が注目するミラノの都市デザイン【現地レポート】

-

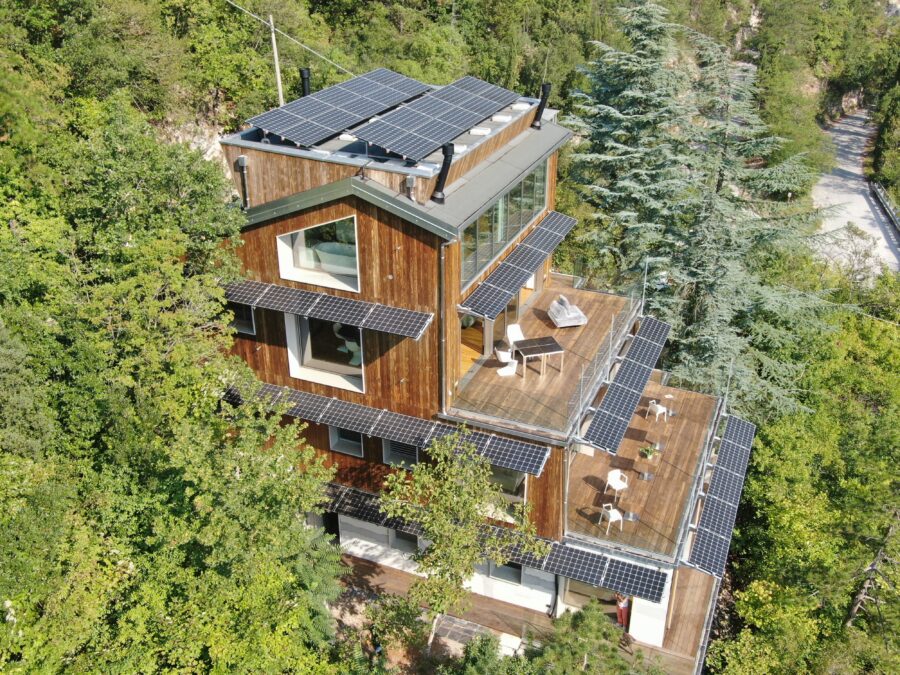

絶景に溶け込む体験。イタリアで人気のエコホテルが提案する新しい旅【現地レポート】

-

発祥の地EUからアニマルウェルフェアの今をレポート【現地レポート】

1