rootus編集部– Author –

rootus編集部

rootus編集部

「豊かな未来に繋がる日常のアイデア」を編集部がご紹介。本当の豊かさを見つめなおすきっかけになるヒントを発信していきます。

-

TOPICS

TOPICSサステナブル×日本文化がテーマの交流型イベント「rootus night」開催

-

TOPICS

TOPICSフェアトレード企画展が11月16日まで下北沢にて開催。初日のアワードではフェアトレードを推進する団体・企業が受賞

-

TOPICS

TOPICSCACL×LIXIL×永山祐子建築設計が能登半島地震で廃材となった黒瓦をアップサイクル

-

FEATURE

FEATURE【KANPAI for GOODレポート】教育現場の最前線。教育が社会課題解決にもたらすものとは?

-

FASHION

FASHION【保存版/レディース・メンズ】選択肢が広がる!エシカルファッションブランド21選

-

FEATURE

FEATUREYahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『苦しみを言葉に変えて 不登校生動画選手権へ 親子の挑戦』

-

TOPICS

TOPICS下北沢に「みんな商店」がオープン。サステナブル体験を通じて、地域コミュニティをつなぐ場所に

-

TOPICS

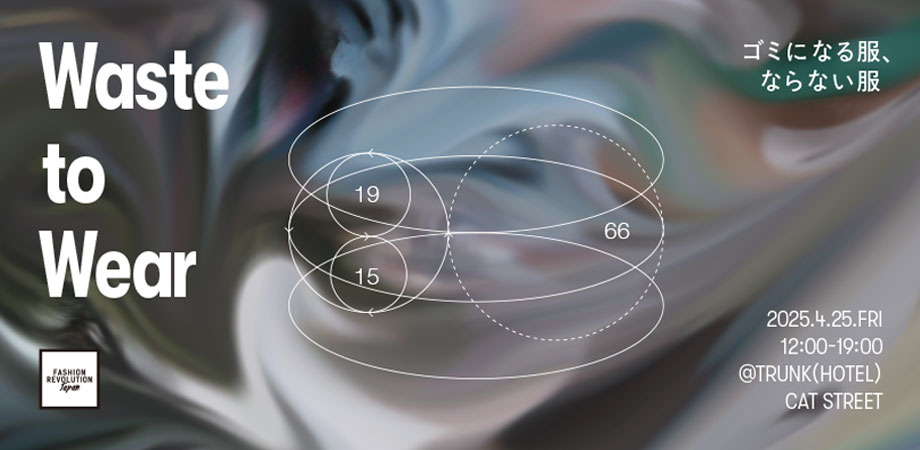

TOPICS2025年ファッションレボリューション、ファッションロス解決に向けたシンポジウムを開催

-

FEATURE

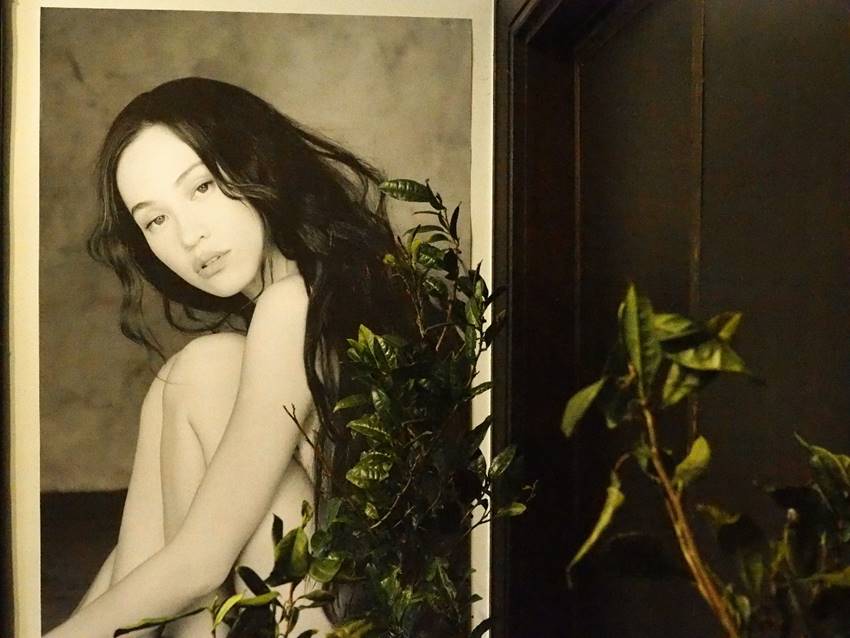

FEATURE【サステナブルコスメアワード受賞】水原希子さん本人が語る、kiiksに込めたエシカルマインドとは?

-

FEATURE

FEATUREYahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『母の心配』

-

TOPICS

TOPICS4月1日~DEAN & DELUCAがサステナブルなデリ総菜やプラントベースメニューを販売

-

TOPICS

TOPICSソーシャルプロダクツ・アワード2025が決定。能登半島地震復興につながる商品・サービスなどがテーマ

-

TOPICS

TOPICSグローバルワークなどの店舗で、PASSTOの循環型衣料品回収を導入

-

FEATURE

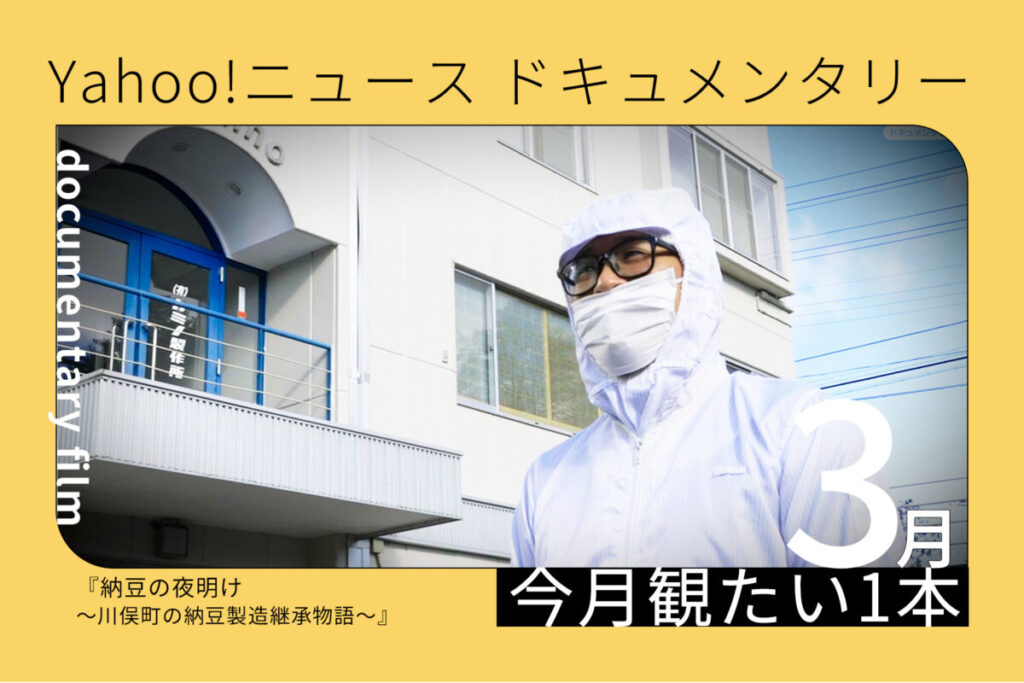

FEATUREYahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『納豆の夜明け〜川俣町の納豆製造継承物語〜』

-

TOPICS

TOPICSインドの天日干しデニムや、手つむぎ手織りの伝統素材も。RIKO YAMAGUCHIが最新コレクション発表

-

TOPICS

TOPICS渋谷で古紙から3,580個のトイレットペーパーを生産。サステナブルツーリズムの実現へ

-

TOPICS

TOPICS2025年3月15日、銀座に都内初のヘラルボニー常設店舗が誕生

-

FEATURE

FEATUREYahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『境界のフィルムメイカーたち』

-

FOOD

FOOD【2025年】おしゃれで美味しくて、サステナブル!バレンタインに贈りたいチョコレート7選

-

TOPICS

TOPICSアカデミー賞ノミネートの快挙。伊藤詩織さんと山崎エマさんが作品に込めた想い