サステナブルファッション– tag –

-

【2025年最新】今季注目のサステナブルコート特集

-

豊かな海と食文化を守りたい。厄介者の魚のウロコが華やかなファッションになるまで

-

【2025年10月】週末行きたい!気になるイベントin関東

-

【2025年8月】 週末行きたい! 気になるイベントin関西

-

毎日の買い物が変わる。「その服はどうやって作られる?」を知るシサム工房のフェアトレード店内ツアー

-

アートの街・大阪北加賀屋。「SMASELL Sustainable Commune」でSDGsな衣食住を楽しむ

-

【2025年7月】 週末行きたい! 気になるイベントin関東

-

【保存版/レディース・メンズ】選択肢が広がる!エシカルファッションブランド21選

-

他とちょっと違うロンドンの古着屋。支援の輪に対する利用者の反応は?

-

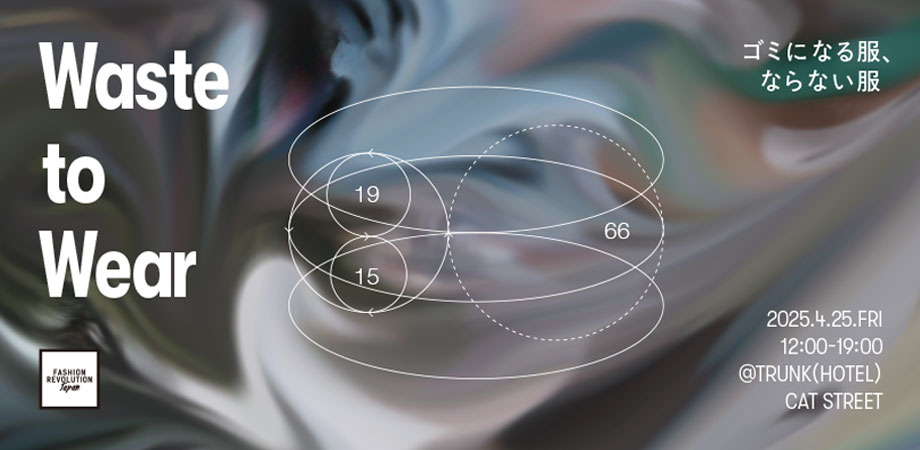

2025年ファッションレボリューション、ファッションロス解決に向けたシンポジウムを開催

-

【2024年12月】週末行きたい!気になるイベントin関東

-

渋谷PARCOでリユースという新しい価値と出会う「SHIRO with PASSTO」が限定オープン

-

【2024年最新】冬ファッションの主役に!サステナブルなアウター

-

【2024年11月】 週末行きたい! 気になるイベントin関西

-

サステナブルな暮らしのヒント。入門におすすめの書籍を厳選

-

ユニクロの「RE.UNIQLO」で、国際リペアデーに合わせた無料サービスなどを実施中

-

【レディース・メンズ】この秋ファッションを格上げしてくれる、サステナブルなスニーカーは?

-

新感覚の睡眠を。KAPOK KNOTからサステナブル素材カポックのブランケットが登場

-

お土産探しに訪れたい。沖縄ならではのアイテムに出会えるエシカルショップ

-

回収した衣料品や雑貨をリユースしたブランド「RE: SANYO(リ・サンヨー)」がスタート