皆さんは食材を買う際にどのような点チェックしますか。持続可能な食の未来を考えるとき、まず確認しておきたいのが、食材の原産地です。本記事では、買い物をするときに取り入れたいアイデア、「フードマイレージ」について解説します。

フードマイレージとは

フードマイレージとは、食料の輸送量に輸送距離を掛け合わせた指標のことです。

地産地消を進めて環境負荷を減らそうとイギリスで広がった「フードマイルズ運動」を参考に、20年前に日本の農林水産省農林水産政策研究所が提唱しました。

フードマイレージの計算方法

フードマイレージの計算式は簡単で、以下の方法で算出できます。

フードマイレージ=「食料の輸送量(t)」×「輸送距離(km)」

※単位はt・km(トン・キロメートル)

フードマイレージは、数値が大きければ大きいほど、購入者と生産地が離れていることを表します。食品が私たちの食卓に並ぶまでには、輸送のプロセスを経ていて、移動や品質保持のため、石油などのエネルギーが使われ、CO2が排出されているのです。つまり生産地と食卓の距離が長ければ長いほど、環境に負荷をかけているということになります。

フードマイレージが小さい食材のメリット

フードマイレージが小さい食材のメリットは、運送コストがほとんどかからず、地球環境に与える負荷が少ない点です。

生産地から食卓までの輸送距離が短いと、CO2の排出を最小限に抑えることができます。

同じ食材を選ぶのであれば、地元や近くの生産地で収穫された食材の方が、環境に優しいのです。

また、国内で生産されたものを選ぶことは食料自給率の向上にも繋がり、これは持続可能な食の在り方に欠かせません。

日本のフードマイレージ

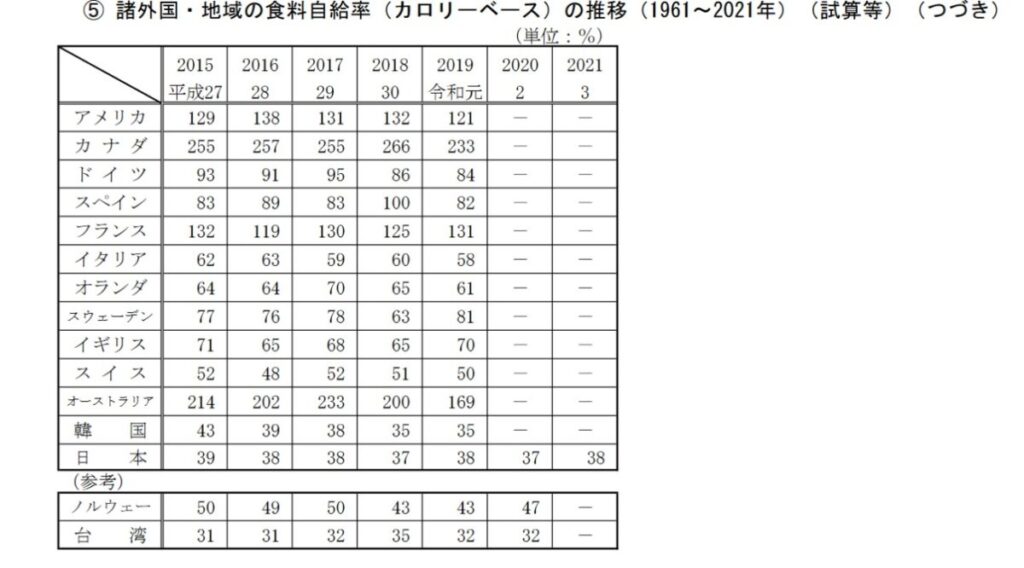

農林水産省が公開した「令和3年度食料需給表」の資料によると、近年の日本の食料自給率は4割に満たない数値が続いており、欧米と比べても明らかに低いということがわかります。

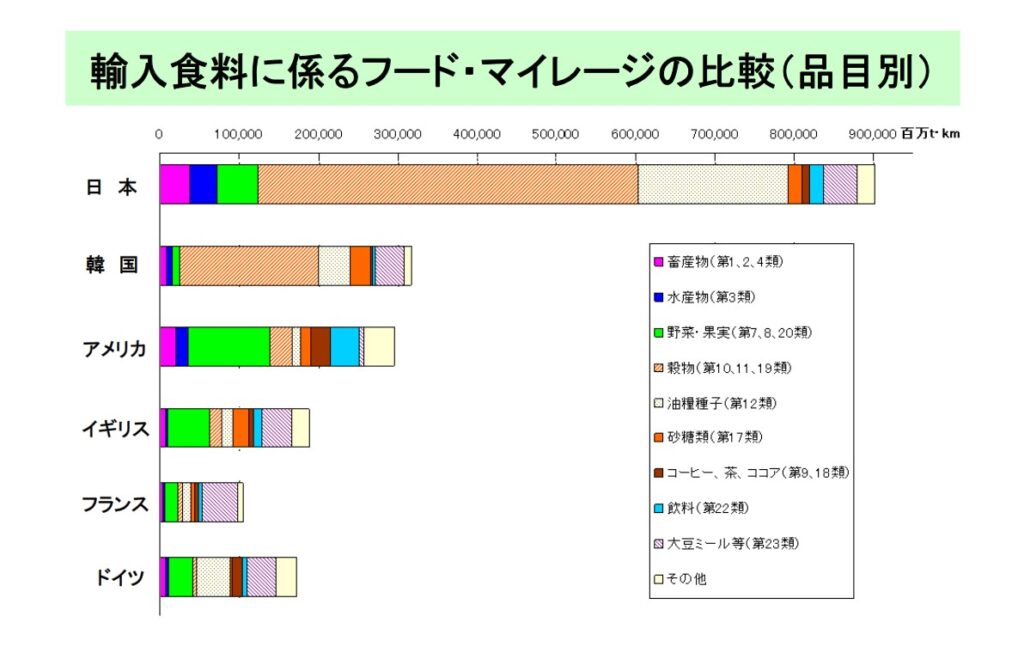

また、農林水産省では、主要国のフードマイレージに関するデータも公開しています。

グラフを見てもわかるとおり、食料自給率が低い日本は食料を海外に依存しているということもあり、フードマイレージの数値が極めて高いという結果となっています。

この2つのデータやグラフから見てもわかるとおり、私たちが普段食べている食材の多くは輸入に頼っており、食卓に並ぶまでには大きな環境負荷がかかっていることが見て取れるでしょう。

フードマイレージのデメリット

食材が生産地から食卓に並ぶまでの環境負荷などがわかるフードマイレージですが、留意しなければならない点もあります。

まず、フードマイレージの指標は、食品の輸送に限定されているという点です。例えば生産段階でどのくらいCO2が排出されているかなどは考慮されていません。そのため、単純に海外で作られたものの方が国産に比べて環境負荷が高いとは言い切れないのです。どのくらい環境に負荷がかかっているのかは、生産から総合的に見なければなりません。

また、輸送手段によってCO2の排出量は異なるという点も留意したいところです。トラックよりも船の方がCO2排出量は格段に少ないですが、これはフードマイレージには反映されていません。

以上のように、簡単に算出できるフードマイレージだけでは総合的な環境負荷は判断しきれません。しかし簡単だからこそイメージがしやすく、私たち消費者が買い物をする上でアクションに結び付けやすいのではないでしょうか。フードマイレージも含め、食材がどのように作られて、どのように私たちの元にやってきたのか、生産や輸送の背景を知ることが大切なのです。

フードマイレージの小さいものを選ぶには

フードマイレージが小さいものを選ぶポイントは以下のとおりです。

・生産地をチェックする

・住んでいる地域の特産品をリサーチする

・食材を選ぶときは外国産ではなく、なるべく国産を選ぶ

他にも近くで開催されているファーマーズマーケットなどに足を運んでみるのもおすすめです。直接生産者から地元野菜を購入できるメリットがあり、生産の背景を知ることができます。

関連記事:【都内近郊18選】生産者に会えるファーマーズマーケットに行こう

私たちが普段触れている食料になかには、コーヒーやアボカドなど国内で生産していない食料があり、すべての食料を環境負荷の少ないものに切り替えることは難しいのが現状です。

しかし、一人ひとりが地元や国内で手に入る食料を知り、フードマイレージを小さくしようとする意識の積み重ねで、環境への影響が変わってきます。食料の選び方のひとつにフードマイレージを取り入れてみてはいかがでしょうか。